3月は奇数月なので、第3土曜日にいつものように 轆轤Connect Vol.18 開催です。

それ以外は通常営業です。

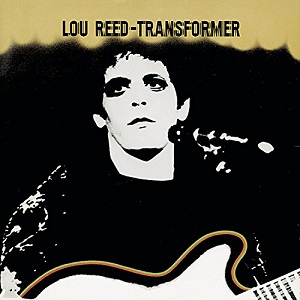

ルー・リードのセカンド・アルバム

プロデュースはデビッド・ボウイとミック・ロンソン。

ルー・リードはもともと Velvet Underground のギタリストで、その後ソロ活動をスタート。

放題「ワイルドサイドを歩け」で有名な「Walk on the wildside」収録

個人的には2曲目の「Andy’s Chest」が好き。

Rolling Stonesの1986年発表のアルバム。

ストーンズのオリジナル・アルバムの中では一般的な評価は低いアルバムです。

しかし今聞いてみると、そんなにストーンズっぽくないか?って言われるほどではないかな?ってのが感想です。

ハーレム・シャッフル(A3)はやっぱかっこいいですしね。

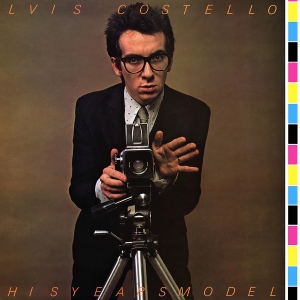

エルヴィス・コステロの代表作のひとつ。

The Attractions との初タッグ作で、ニューウェーブ的な鋭さとポップセンスが絶妙に同居したアルバムです。

1曲目「No Action」の勢い、そのまま “Pump It Up” の高揚感へとつながる流れが本当に気持ちいい。

タイトな演奏と皮肉な歌詞がクセになります。

ソウル名盤の中でも、とびきり感情に刺さる一枚。

ダニー・ハサウェイのライブ・アルバムといえばこれ、と断言していいほどの完成度です。

客席との距離が近く、演奏が進むほどにオーディエンスとの一体感が増していく。その熱気が音として焼き付けられていて、録音なのに「場にいる感じ」がすごく強いんですよね。

「Little Ghetto Boy」の胸を締めつけるような深さ、

「You’ve Got a Friend」の温かさ、

そしてなんといっても「The Ghetto」での長尺インプロ。

あの流れは何度聴いても鳥肌が立ちます。

深夜にじっくり聴きたくなるタイプのライブ盤です。

ロバータ・フラックのデビュー作にして、静けさの中に強さがある名盤。

ジャズ、ソウル、フォークが自然に溶け合ったようなサウンドで、とにかく“深夜にひっそり聴きたくなる”タイプのアルバムです。

有名なのは「The First Time Ever I Saw Your Face」。

ささやくような歌い出しから、気づいたら心を丸ごと持っていかれる。派手な盛り上がりはないのに、感情の揺れがものすごく大きい曲です。

アルバム全体を通して漂う“静かな熱”みたいなものが魅力で、バンドもロバータの声を邪魔しない、絶妙な距離感で支えています。

秋冬の夜に特に合う一枚。

チャカ・カーンを中心とした Rufus の2枚目のアルバム。

ファンク好きには“避けて通れない”というより、“ここから通りたい”と言いたくなるぐらい完成度が高い一枚です。

やっぱりキーになるのは名曲「Tell Me Something Good」。

スティーヴィー・ワンダーが提供したこの曲で、チャカの存在感が一気に開花したと言われるのも納得。

ねっとりしたグルーヴと、チャカの伸びやかなボーカルの相性が最高です。

アルバム全体を通して、ギター、キーボード、ベースが絡み合うグルーヴの太さが気持ちよく、聴くたびに新しい“ノリどころ”を発見できます。

明るさと暗さのバランスがよくて、70年代ファンクの醍醐味をそのままパッケージしたような作品。

ロック史に残る名盤という枕詞がつきすぎて、逆に“どんなアルバムだったっけ?”となりがちですが、改めて聴くとやっぱり特別な作品。

ブライアン・ウィルソンの天才的なアレンジと、どこか切ないメロディがアルバム全体を包み込んでいます。

「Wouldn’t It Be Nice」の無邪気な高揚感、

「God Only Knows」の究極の美しさ、

そして細部まで緻密に重ねられたコーラスワーク。

派手に主張してこないのに、気づいたら心に深く入り込んでくるタイプのアルバムです。

若いころより、むしろ大人になってから聴くほうが刺さる不思議な作品で、

“晴れでも雨でも似合うのに、なぜか心が静かになる” という稀有な空気感を持っています。

ポップなのに孤独。明るいのにどこか曇って見える。

そんな独特の美しさが詰まった一枚。